ULM - 2024

En 2024, le BEA a publié 22 rapports relatifs à des accidents mortels d’ULM survenus entre 2021 et 2023 et dont la répartition par classe est la suivante :

- trois événements concernant les paramoteurs identifiés 26AKA, 44AXU et un APCO F3 Bi sans marque d’identification ;

- trois événements concernant les pendulaires identifiés 63GB, 24TS et 21ANN ;

- neuf événements concernant les multiaxes identifiés 44AWF, 83AUA, 974PQ, 55JU, 44BDO, 12FS, 49ADC, 47IJ et 12HP ;

- cinq événements concernant les autogires identifiés 12CO, 65QX, 31XL, 02AHO et 29SR ;

- deux événements concernant les hélicoptères ultralégers identifiés 60ACX et 45ARJ.

Ces accidents ont entraîné le décès de vingt-trois personnes. De plus, huit personnes ont été blessées, dont deux grièvement. Six thèmes ressortent de ces rapports.

Plusieurs de ces thèmes avaient déjà été identifiés dans les bilans des rapports d’accidents d’ULM publiés en 2023, 2022 et 2021.

épave du 55JU (Source : BEA)

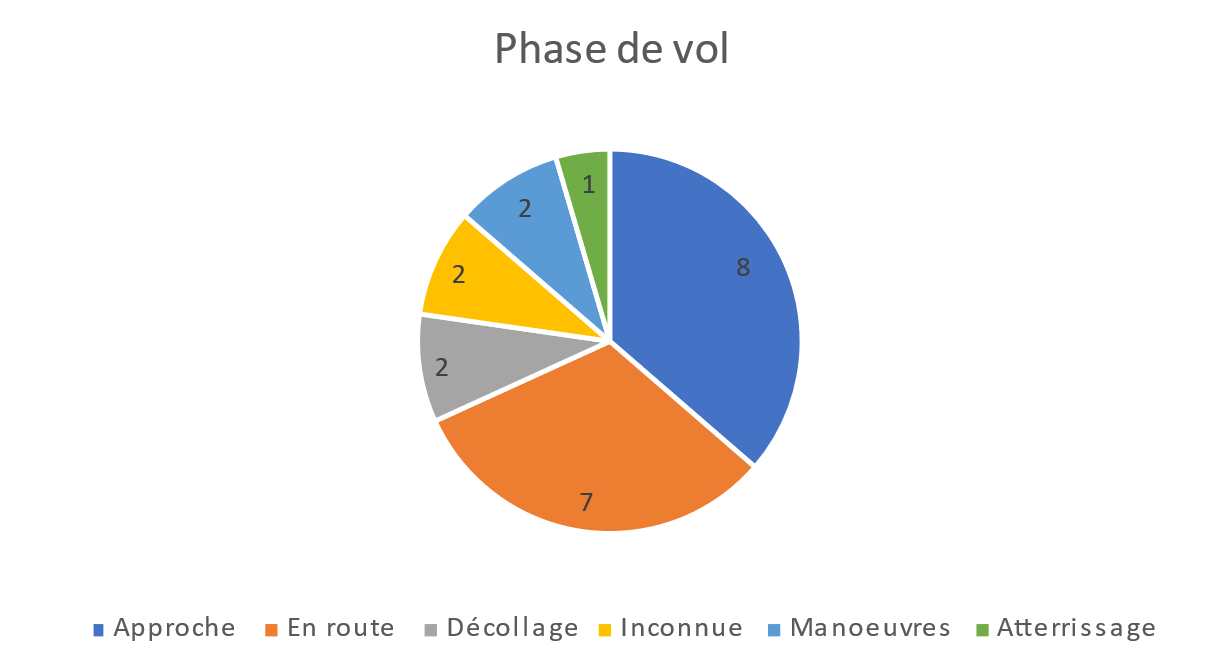

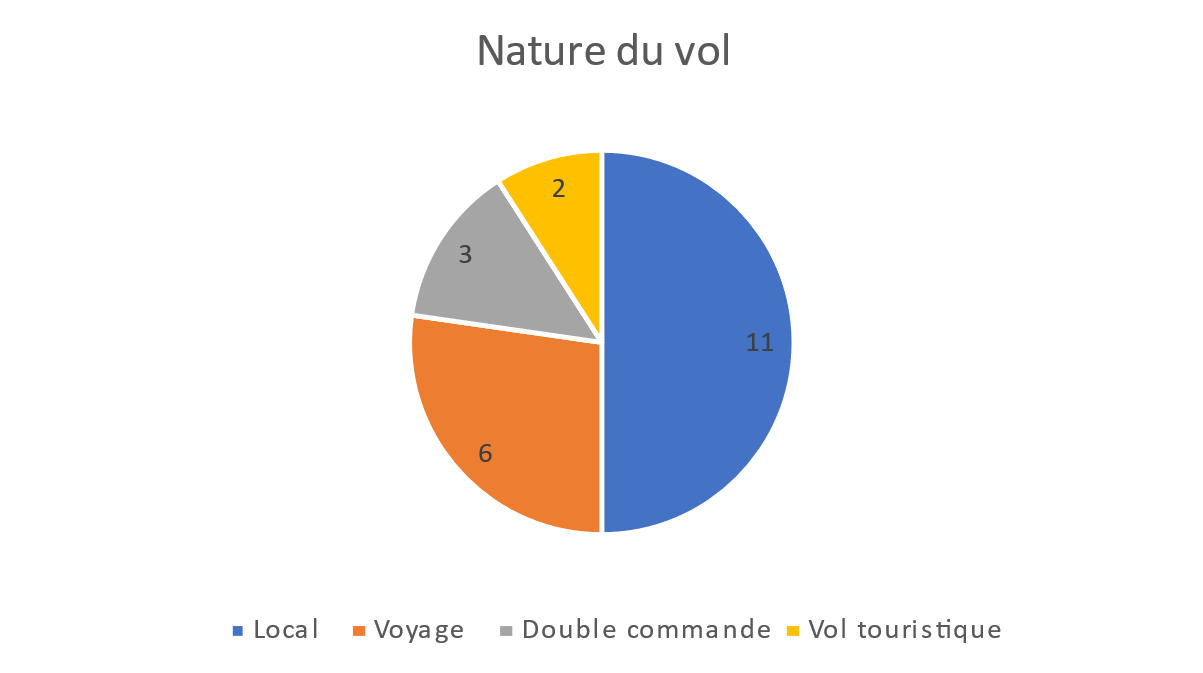

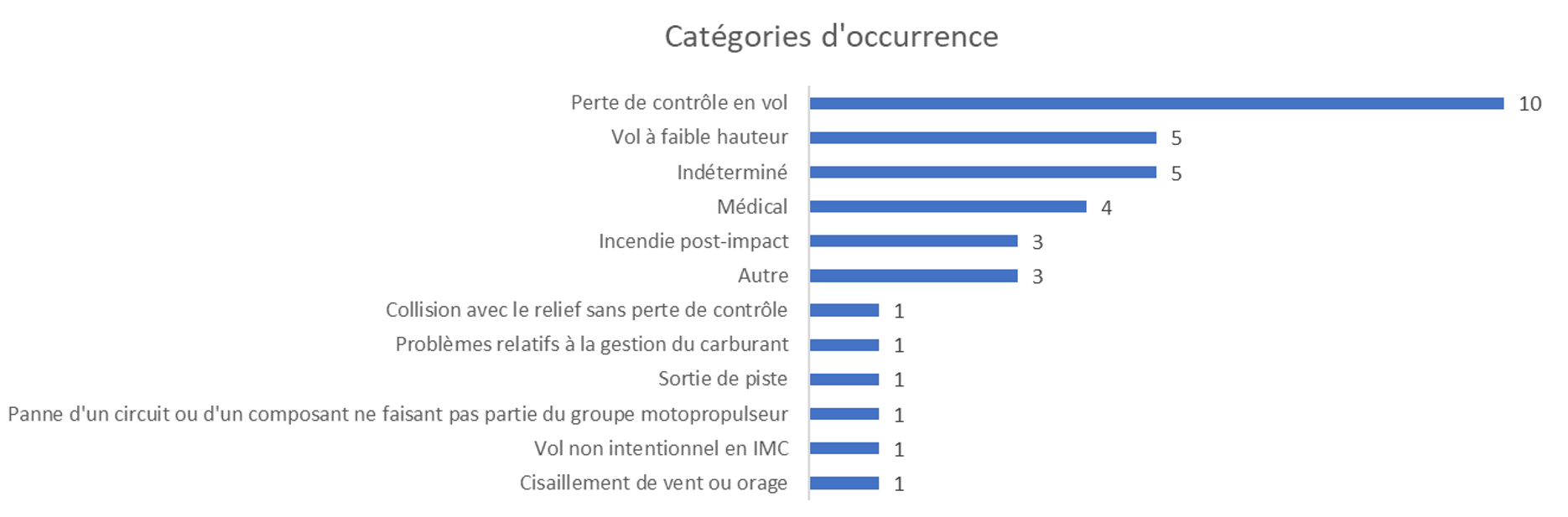

Chiffres clés

Note : Un événement peut avoir plusieurs catégories d’occurrence

1. Objectif destination, pression induite par l’emport de passager ou le contexte du vol

Une forte volonté d’arriver à destination peut biaiser l’évaluation des risques au départ et rendre difficile la décision du déroutement ou du demi-tour d’autant plus que la destination approche. Il semble essentiel de privilégier la sécurité du vol sur l’atteinte de l’objectif : le déroutement ou l’interruption volontaire du vol doivent être envisagés comme des solutions qui permettent généralement de trouver une issue positive. Toutefois, chaque pilote doit être conscient des difficultés qu’il peut y avoir à envisager de telles alternatives quand la situation est dégradée : le stress, la fatigue, la présence de passager ou encore les préoccupations du pilote peuvent affecter sa capacité de discernement et la précision de ses actions.

L’accident survenu au multiaxes 44BDO le 12 mai 2023 à Saint-Pierre-Roche illustre ce thème : après un séjour en Corse, trois pilotes, dont celui du 44BDO, ont décollé d’Avignon. Deux se dirigeaient vers le Havre et le 44BDO vers la Baule. Tous s’étaient appuyés sur l’analyse météorologique d’un des pilotes qui jugeait le vol réalisable malgré des difficultés attendues au-dessus du Massif central. Le pilote est progressivement monté jusqu’au FL 125 avant de perdre le contrôle, probablement en l’absence de références visuelles extérieures, dans un nuage de type TCU, voire CB. Le pilote n’a pas récupéré le contrôle de l’ULM qui s’est rompu en vol. Une forte volonté de réaliser le vol ce jour-là, en raison notamment de la détérioration des conditions météorologiques prévue pour les jours suivants, amplifiée par l’effet de groupe, a pu contribuer au décollage et à la poursuite du vol en conditions défavorables au vol à vue.

Autres rapports publiés en 2024 illustrant ce thème :

Accident survenu au multiaxes 12HP le 30 septembre 2023 à Dragey-Ronthon : Objectif destination, panne de carburant, activation à faible hauteur du parachute de secours, collision avec le sol, de nuit.

Le pilote a décollé plus tardivement qu’initialement prévu depuis l’aérodrome de Villefranche-de-Rouergue pour rejoindre Dragey, poursuivant son vol de nuit. À l’arrivée, il a interrompu son approche trois fois, probablement dans l’incapacité de visualiser la piste. Lors du quatrième tour de piste, le moteur s’est arrêté par assèchement des réservoirs. Le pilote a activé le parachute de cellule, à une hauteur insuffisante pour qu’il soit efficace. La détermination du pilote à se rendre à destination pour rejoindre ses proches l’a amené à poursuivre le vol de nuit.

Accident survenu au multiaxes 44AWF le 18 novembre 2021 près de Meaux : Tentative de retour vers l’aérodrome de départ à basse hauteur, collision avec une antenne par conditions météorologiques défavorables au vol à vue.

Cet événement illustre que dans certains cas, une forte envie de voler peut altérer la lucidité du pilote et l’amener à minimiser les risques identifiés ou signalés. En effet, le pilote a décidé de décoller malgré les avertissements du contrôleur sur les conditions météorologiques défavorables au vol à vue.

Parfois, un vol en groupe ou la présence d’un deuxième pilote à bord peut aussi influencer les décisions du pilote. L’accident survenu au multiaxes 83AUA le 20 juin 2022 à la Mure-Argens illustre la pression que peut ressentir un organisateur d’une sortie de groupe. En effet, le pilote explique qu’il s’est senti obligé, en qualité de responsable du groupe, de suivre scrupuleusement la consigne de décollage fournie par l’exploitant de la plate-forme. Il a alors viré prématurément en vent traversier puis, alors qu’il montait face au relief et sans matérialisation de l’horizon naturel, l’assiette a progressivement augmenté jusqu’à atteindre 20°. L’ULM n’a pas suffisamment gagné de hauteur et est entré en contact avec le sol. Cet accident rappelle également les particularités du vol en montagne.

Autre rapport publié en 2024 illustrant ce thème :

Accident survenu au pendulaire 24TS le 20 août 2023 à Brantôme-en-Périgord : Collision avec une ligne électrique.

Lors d’un vol de groupe pour rendre hommage au créateur de la piste ULM de Valeuil, le pilote en arrivant à proximité de la piste s’est séparé du groupe, est descendu et est entré en collision avec une ligne électrique.

2. Aspects médicaux

Du point de vue médical, les pilotes d’ULM bénéficient d’un cadre règlementaire peu contraignant et comparable à celui des activités sportives couramment pratiquées. Toutefois, comme tout pilote, ils s’exposent aux contraintes inhérentes à la pratique d’une activité aérienne (accélérations, hypoxie…). En l’absence de questionnement sur la compatibilité de son état de santé avec la pratique aéronautique, un pilote peut ne pas avoir conscience que la sécurité du vol est engagée et qu’il s’expose, ainsi que son passager, à un risque important.

Il est également important d’évaluer avant chaque vol sa capacité à voler en fonction. À titre d’exemple, l’édito du BSV n°56 de la FFPLUM présente la checklist personnelle « MAFORME ».

Dans cinq rapports publiés en 2024, l’aptitude au vol du pilote est questionnée. Outre l’incapacité médicale avérée lors de l’accident du multiaxes 49ADC détaillée dans le thème relatif aux vols commerciaux, on peut citer l’accident survenu à l’autogire 29SR le 2 octobre 2023 à Morlaix. Lors du roulement après l’atterrissage l’autogire a basculé sur le côté à faible vitesse. L’autopsie a mis en évidence, en outre, une pathologie cardio-vasculaire majeure. Le pilote, âgé de 74 ans, présentait des lésions artérielles diffuses, notamment au niveau des coronaires, qui avaient fait l’objet de pontages. Il était sujet à un risque de décès à tout moment et avait volé avec un passager peu de temps avant l’accident. Licencié à la FFPLUM depuis 1999, il avait fourni un certificat médical de non-contre-indication fin 2017. Il renouvelait sa licence « loisir » chaque année sans nouveau certificat médical à la suite de réponses négatives au « questionnaire santé-sport » QS-Sport (cerfa 15699). Le questionnaire santé-sport rempli de façon sincère peut aider un pilote à prendre conscience de l’importance d’une évaluation du risque aéromédical. Néanmoins, le QS-Sport ne prend en compte que les problèmes « nouveaux » des douze derniers mois et non l’évolution de pathologies antérieures.

Il est important en cas de doute de consulter son médecin traitant, qui assure le suivi médical régulier du pilote. Par ailleurs, un médecin fédéral se tient à la disposition des adhérents de la FFPLUM pour examiner avec eux les aspects de leur condition médicale relatifs à la pratique de l’ULM.

Autres rapports publiés en 2024 illustrant ce thème :

Accident survenu au multiaxes 55JU le 16 avril 2023 à Billy-sous-Mangiennes : Perte de contrôle en courte finale, collision avec le sol.

Le pilote a perdu le contrôle de son ULM en final. Âgé de 78 ans, il n’avait pas volé depuis sept ans pour des raisons médicales. L’autopsie a révélé l’existence de nombreuses lésions artérielles évoluées, en particulier au niveau de l’aorte. Au niveau du cœur, les artères coronaires présentaient de nombreux rétrécissements atteignant 80 % à 90 %. Un malaise, voire le décès, peut alors survenir en cas de stress ou d’efforts.

Accident survenu au multiaxes 44BDO évoqué précédemment : Perte de contrôle en croisière sans références visuelles extérieures, rupture en vol de l’ULM.

Le pilote a perdu le contrôle en croisière dans des conditions météorologiques dégradées. Le pilote présentait des facteurs de risques cardio-vasculaires, notamment un syndrome d’apnée du sommeil. Le rapport conclut qu’étant donné l’état de santé du pilote et le vol prolongé en altitude, une dégradation des performances du pilote est susceptible d’expliquer l’absence de reprise de contrôle de l’ULM et l’absence d’utilisation du parachute de cellule. De plus, le rapport d’autopsie mentionne également la présence de CBD (cannabidiol) dans l’organisme du pilote. L’impact du CBD, produit psychotrope, sur la sécurité et sur la perception du danger n’est documenté par aucune étude scientifique. L’évaluation repose ainsi sur le ressenti du pilote. Dans un environnement exigeant tel que la pratique du vol, il n’est à ce jour pas exclu que ces substances puissent altérer la capacité d’un pilote à détecter et à faire face à une situation qui se dégrade.

Accident survenu au pendulaire 63GB le 22 mai 2022 à Le Puy-Loudes : Collision avec un bâtiment lors d’un vol à faible hauteur en instruction.

Les pathologies de l’instructeur (75 ans) et de l’élève pilote (54 ans) sont mentionnées sans qu’un lien direct avec l’événement ait été établi.

Sur les 22 rapports publiés, huit accidents mortels ont impliqué des pilotes âgés de plus de 70 ans, dont quatre instructeurs. Au-delà des pathologies, l’âge de plusieurs pilotes a amené le BEA à se questionner sur le vieillissement des pilotes qui conduit à la dégradation inexorable de certaines de leurs capacités. La vision, l’audition, la proprioception, la dextérité vont progressivement diminuer de manière propre à chaque individu. Le corps va développer des mécanismes de compensation pour pallier ces déficiences, de plus l’expérience aéronautique acquise est aussi de nature à les compenser partiellement. Ainsi, le sujet vieillissant peut rester longtemps « dupe » de la réalité de cette dégradation et ne pas avoir conscience de la limite de ces mécanismes de compensation temporaire.

3. Cas particulier du vol commercial

En 2024, deux rapports concernant des prestations commerciales au bénéfice de passagers ont été publiés. Cette activité se caractérise par l’exposition de tiers aux risques inhérents à l’aviation légère non certifiée ainsi que par une charge de travail accrue pour le pilote. De plus lors de vols de baptême, les pilotes peuvent avoir le désir de faire vivre aux passagers une expérience de vol mémorable. Cela peut conduire à la réalisation de manœuvres non nécessaires à la conduite du vol qui expose au risque de sortir des limites du domaine de vol de l’aéronef. Lors de l’accident survenu au pendulaire identifié 21ANN le 5 octobre 2023 à Vignoles, le pilote a réalisé des évolutions à très faible hauteur en réduisant les marges de sécurité. Lors d’une ressource après un passage bas, le pendulaire a décroché à faible vitesse et est entré en tumbling. En 2023, le BEA a également publié un rapport sur un passage en tumbling d’un pendulaire lors d’une prestation commerciale.

Lors de l’accident survenu au multiaxes identifié 49ADC le 30 juillet 2023 à Cholet, le pilote a été victime d’une incapacité médicale diminuant fortement son aptitude et a perdu le contrôle de son ULM. Quelques jours avant l’accident, le pilote avait ressenti une douleur à la poitrine et au bras gauche, qu’il n’arrivait plus à fermer. Les jours suivants, la douleur s’est estompée et le jour de l’accident, il a estimé que son état lui permettrait de voler et d’emmener des passagers, notamment lors de prestation commerciale.

4. Prise de risques - Manœuvres non nécessaires à la conduite du vol

Cette thématique est régulièrement abordée par le BEA, notamment dans le bilan ULM 2023 qui fait référence au rapport sur la sécurité aérienne publié par la DGAC en 2018. Ce rapport mentionne certains facteurs contributifs à la prise de risque, comme la recherche d’une forme de démonstration vis-à-vis de tiers au sol, voire du passager, ou encore la recherche de sensations. Lors de l’accident survenu à l’hélicoptère ultraléger 45ARJ le 20 septembre 2023, le pilote, également instructeur, évoluait à faible hauteur et est entré en collision avec le sol. Selon les témoignages recueillis, ainsi que les données des vols précédents, il s’agissait d’une pratique fréquente du pilote.

Voler à faible hauteur laisse peu de possibilités de rattraper une situation accidentelle, quels que soient le niveau d’expérience et la dextérité du pilote.

L’accident du pendulaire 21ANN évoqué précédemment rappelle également que lors des vols de baptême, les pilotes peuvent avoir le désir de faire vivre aux passagers une expérience de vol mémorable. Cela peut conduire à la réalisation de manœuvres non nécessaires à la conduite du vol qui exposent au risque de sortir des limites du domaine de vol de l’aéronef.

Autres rapports publiés en 2024 illustrant ce thème :

accident survenu à l’autogire 02AHO le 30 septembre 2023 à Mardeuil : Collision avec une ligne électrique lors d’un vol à faible hauteur ;

accident survenu au pendulaire 24TS le 20 août 2023 à Brantôme-en-Périgord : Collision avec une ligne électrique.

Lors de l’accident, le pilote a évolué à faible hauteur à proximité de la piste ULM de Valeuil avec une trajectoire face au Soleil qui a probablement limité la détection d’obstacles tels que les câbles de ligne électrique.

5. Identification et analyse des menaces avant le vol

L’étude a postériori des événements montre que l’absence d’identification et d’analyse des menaces avant le vol est souvent un facteur contributif à un accident.

Dans le mémo sécurité du pilote ULM (page 37), la FFPLUM introduit le moyen mnémotechnique I.P.A.D.E qui permet d’aider le pilote à identifier les menaces. Lorsqu’un pilote identifie un cumul de menaces et réalise que les moyens à disposition pour y faire face sont insuffisants, il est important qu’il soit mesure de renoncer au vol prévu.

Cette démarche, comparable au TEM (Threat and Error Management), peut permettre :

d’identifier les menaces spécifiques au vol prévu, qu’elles soient observables et connues (mauvaises conditions météorologiques, fort trafic d’aérodrome…), observables mais inattendues (panne moteur…), ou latentes ;

et de mettre en place une stratégie proactive pour gérer ces menaces et erreurs (utilisation de checklist, accompagnement par un instructeur, réentraînement …).

Rapports publiés en 2024 illustrant ce thème :

accidents du 44BDO, du 44AWF et du 49ADC, déjà cités précédemment ;

accident survenu au paramoteur 26AKA le 1er septembre 2023 à proximité de l’aérodrome de Ribérac-Tourette : Perte de contrôle en vol, twist des suspentes, collision avec le sol.

Le pilote avait une faible expérience du pilotage d’une voile performante récemment acquise. Il a entrepris le vol dans de conditions aérologiques turbulentes, les suspentes de la voile se sont enroulées et le pilote n’est pas parvenu à ralentir la rotation ;

Accident survenu au Pou du ciel 47IJ le 14 août 2023 à Fontet : Perte de contrôle en approche, rupture de l’aile lors d’une ressource, collision avec le sol, incendie.

Le pilote venait d’obtenir son brevet multiaxes et totalisait 30 heures de vol. Il a perdu le contrôle lors de son premier vol sur un aéronef deux axes ;

Accident survenu au multiaxes 974PQ le 6 août 2022 à Saint-Paul : Perte de contrôle en finale lors d’un exercice de simulation de panne moteur, collision avec le sol, en instruction.

Lors d’un exercice de PTS en double commande, l’équipage a perdu le contrôle de l’ULM à faible hauteur et à proximité du seuil de piste. La fixation incomplète du siège droit a pu empêcher l’instructeur de reprendre efficacement les commandes lors de la perte de contrôle.

6. Aspects survie : ceinture de sécurité et parachute de secours

La base de données du BEA recense huit occurrences depuis 2013 traitant de la non-utilisation des ceintures. En cas de mauvais réglage ou de ceinture mal attachée, l’occupant risque de heurter le tableau de bord ou le pare-brise, voire d’être éjecté. Une vidéo réalisée par le centre de recherches de la NASA montre la différence d’effet entre les ceintures ventrales et les ceintures d’épaule.

L’accident survenu au multiaxes 83AUA cité précédemment illustre ce thème de sécurité : le passager ne s’était très probablement attaché qu’avec les ceintures ventrales et n’avait pas mis les ceintures d’épaule. Lors de l’impact, il a été projeté vers l’avant et éjecté en dehors de l’habitacle.

La ceinture de sécurité sert à maintenir les occupants sur leur siège et, selon le type de ceinture, à les empêcher d’être projetés vers l’avant. Ainsi, il est recommandé de rappeler le fonctionnement des ceintures de sécurité et de vérifier leur ajustement et leur bouclage lors du briefing sécurité, pour tous les passagers, y compris ceux censés être familiarisés, comme les pilotes ou les élèves pilotes.

Autres rapports publiés en 2024 illustrant le thème des ceintures de sécurité :

Accident survenu au multiaxes 974PQ évoqué précédemment.

L’équipage a perdu le contrôle de l’ULM à faible hauteur. Le fait que le siège n’était pas verrouillé, et donc n’était pas solidaire de la cellule de l’ULM, a pu avoir un impact sur les possibilités de survie de l’instructeur.

Accident survenu au pendulaire 21ANN évoqué précédemment.

Lorsque le pendulaire est passé sur le dos, une des sangles de la ceinture ventrale du pilote a glissé et s’est libérée de sa boucle. Le pilote, qui n’était plus attaché, a alors été éjecté.

La thématique parachute de secours a déjà été abordée dans les bilans ULM 2023 et 2021. Plusieurs enquêtes avaient mis en évidence un déclenchement tardif ou une non-utilisation dans un contexte où ce dispositif de secours aurait pu atténuer les conséquences de l’accident.

L’accident survenu au multiaxes 12HP le 30 septembre 2023 à Dragey-Ronthon, précédemment cité, illustre ce thème de sécurité. De nuit, en situation délicate, le pilote a activé le parachute de secours de l’ULM à une hauteur probablement inférieure à celle minimale d’utilisation du parachute.

Autre rapport publié en 2024 illustrant le thème du parachute de secours :

Accident survenu au multiaxes 44BDO évoqué précédemment.

7. Autres rapports publiés en 2024 :

Rapports concernant des paramoteurs :

- accident survenu au 44AXU le 23 septembre 2023 à Blain : Collision avec une ligne électrique.

L’enquête n’a pas permis de déterminer la raison pour laquelle le pilote a évolué à faible hauteur. Le pilote s’est retrouvé avec le Soleil de face. La gêne visuelle occasionnée n’a probablement pas permis au pilote de détecter, ou tardivement, la présence de la ligne électrique ;

accident survenu au paramoteur sans marque d’identification le 14 septembre 2023 à Beaulieu-sur-Loire : Perte de contrôle, collision avec la végétation puis le sol.

L’enquête n’a pas permis d’établir la raison de cette perte de contrôle. Il est possible que le pilote ait identifié lors du décollage un dysfonctionnement sur l’ULM compromettant potentiellement la contrôlabilité et qu’il ait voulu revenir atterrir sur la plate-forme. Il aurait ainsi perdu le contrôle de l’ULM au cours de l’approche.

Rapport concernant un multiaxes :

Accident survenu au 12FS le 17 juin 2023 à Montpezat d’Agenais : Perte de contrôle en approche, collision avec le sol, incendie

Le pilote a interrompu son approche et l’ULM a décroché en virage. Le pilote n’a probablement pas surveillé son indicateur de vitesse et a laissé la vitesse diminuer pendant une manœuvre de regain d’altitude sans augmentation de puissance.

Rapports concernant des autogires :

accident survenu au 12CO le 14 août 2021 à Arceau-Arcelot : Perte d’altitude, collision avec le sol, incendie après impact, en instruction.

La trajectoire décrite par l’élève pilote semble correspondre à un vol au second régime. L’enquête n’a pas permis de comprendre pourquoi l’instructeur ne semble pas avoir réagi à cette situation anormale ;

accident survenu au 65QX le 23 septembre 2022 à Geville : Vitesse de rotation du rotor insuffisante, battements des pales du rotor, sortie de piste longitudinale lors du roulement au décollage.

L’enquête n’a pas permis de déterminer la raison pour laquelle le pilote a commencé le roulement au décollage avec une vitesse de rotation du rotor insuffisante.

accident survenu au 31XL le 9 octobre 2022 à Saint-Élix-le-Château : Mouvement désordonné des pales du rotor principal, endommagement de l’autogire, perte de contrôle, collision avec le sol.

L’enquête n’a pas permis de déterminer la raison des mouvements désordonnés des pales du rotor principal. Le heurt d’une des pales par un corps étranger ne peut pas être exclu.

Rapport concernant un hélicoptère léger :

- Accident survenu au 60ACX le 16 février 2021 à Ercuis : Perte de contrôle lors d’un virage en croisière, collision avec la végétation puis le sol.

L’enquête n’a pas permis de déterminer les raisons de la perte de contrôle. À titre d’enseignement, sans qu’il soit possible d’affirmer sa contribution à cet accident, l’usage du téléphone ou la chute d’un objet dans le cockpit (tablette ou téléphone par exemple) peut distraire l’attention d’un pilote au détriment de la conduite du vol. L’aéronef pourrait alors se retrouver dans une attitude inhabituelle qui pourrait surprendre le pilote.

Rappel des thématiques des années précédentes

Parachute de secours

Effet de groupe

Prestation au bénéfice de tiers

Prise de risque – Manœuvre non nécessaire à la conduite du vol

Aspects médicaux

Gestion des conditions aérologiques, turbulences

Entretien des aéronefs

- Entretien des aéronefs

- Gestion des conditions aérologiques

- Tentative de demi-tour après une diminution de puissance au décollage

- Décrochage en multiaxes

- Expérience insuffisante

- Aspects médicaux

- Prises de risques et manœuvres non essentielles au déroulement du vol

- Parachute de secours

- Entretien des aéronefs

- Décrochage en multiaxes

- Aspects médicaux